介護職の73.5%は、ハラスメント被害の経験がある

高齢化社会の進行に伴って、今後、ますますその重要性が増すであろう職業の一つである「介護職」。一方で、キツイ・キタナイ・キケンのいわゆる「3K職」の一つとして度々あげられることからもわかる通り、労働環境の劣悪さは否定できないのがその実情。

実は個人的にも従事経験のある介護職ですが、とかく肉体的にも精神的にも、過大な負担がかかる職業であることには間違いありません(結局自分は数年やったのち、ドロップアウトしました。意外と、汚いのにはすぐ慣れるんですけどね…)。

介護職の74%近くがハラスメント被害の経験

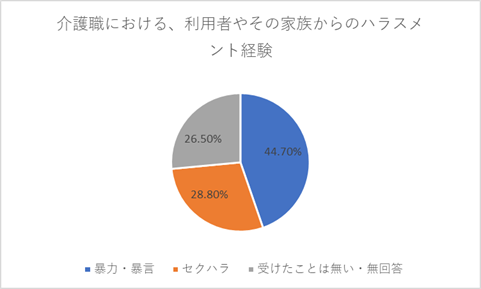

さて朝日新聞・読売新聞が報道するところによれば、介護職に従事する人のうち実に73.5%が、被介護者(介護サービスを受ける高齢者)やその家族から何らかの形でのハラスメントを受けた経験があったそう。具体的には「暴力・暴言など」が44.7%でトップ、以下「セクハラ」が28.8%、「ハラスメントを受けたことは無い・無回答」が26.5%となっています。

・介護職における、利用者やその家族からのハラスメント経験

ハラスメントを受けた経験がある:73.5%

➾具体的には

・暴力・暴言など…44.7%

・セクハラ…28.8%

➾セクハラの内容は…

「不必要に体に触れる」が最も多く、以下「性的な冗談を繰り返す」「胸や腰をじっと見る」など。

ハラスメントを受けたことは無い・無回答:26.5%

職種別で見ると、自宅を訪問するヘルパーの被害が目立ち、また性別では女性における被害が目立つものに。読売新聞の報道では、生々しいセクハラの描写がなされています。

「ベッドに突然押し倒され、頭が真っ白になりました」。都内の訪問介護事業所で働く介護福祉士の女性(34)は、3年前の体験を打ち明ける。

(…中略)

男性は前触れもなく、覆いかぶさってきた。押しのけようとしたが、予想外に腕力が強かった。「ちょっと。落ち着いてください」。背中をさすって、なだめるように話しかけた。事なきを得たが、この家を1人で訪問できなくなった。

出典:『「突然押し倒され…」「監禁されるかも…」訪問介護で女性ヘルパー被害』読売新聞、2018年9月19日

ハラスメントによる人的損害は大きく、例えば(財) 社会福祉振興・試験センターの「平成24年度社会福祉士・介護福祉士就労状況調査」によれば、介護労働者における「過去働いていた職場を辞めた理由」として、「心身の不調(腰痛を除く)」を挙げた介護福祉士訪問介護職員は22.0%にも上ります。

もちろん、この「心身の不調」がそのまま利用者からのハラスメントを意味するものではないですが、不調に対しハラスメントが影響していることは確実でしょう。

・介護福祉士訪問介護職員が働いていた職場を辞めた理由

- 結婚・出産・育児…31.7%

- 法人や事業所の理念・運営に不満…25.0%

- 職場の人間関係…24.7%

- 収入が少ない…23.5%

- 心身の不調(腰痛を除く)…22.0%

- 労働時間・休日・勤務体系が合わなかった…18.9%

- 腰痛…14.3%

- 専門性や能力を十分に発揮できない仕事・職場…13.2%

- 家族などの介護・看護…13.1%

- 将来の見込みが立たなかった…12.2%

出典:(財) 社会福祉振興・試験センターの「平成24年度社会福祉士・介護福祉士就労状況調査」

対策としては何があるのか

利用者やその家族によるハラスメント対策としては何があげられるのでしょうか。読売新聞は以下のポイントをあげています。

・ハラスメント対策のポイント

・自宅訪問介護の場合、サービス提供場所は第三者の目が届きにくい「密室」。加えて日常空間であるため、介護職員に対して利用者やその家族が上から目線になりやすい。

・悪質な利用者のブラックリストの共有や業界全体で相談窓口を設けるなどの対策が必要。