グローバル化は先進国では格差拡大を、途上国では格差縮小と貧困者減少をもたらす

中国との貿易が、先進国の格差を拡大させる

2016年、「反グローバリズム」「反貿易」の保護貿易を掲げるドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領選に当選し、世界中に衝撃を与えたのは記憶に新しい。

氏が主張したように、実際、中国が2001年にWTOに加盟し自由経済市場に本格的に参入したことで、その後、アメリカでは320万人が職を失った。

そのうち、240万人が製造業労働者とされている。そして大統領選でトランプを支持したラストベルト地帯や中南部では、失業率が高い(下図)。

・中国のWTO加盟によりアメリカで職を失った率

出典:epi.org

・中国との貿易で職が失われた州

五大湖周辺のラストベルトは、特に色が濃い地域(職が失われた)の一つとなっている

出典:Economic Policy Institute [PDF]

「グローバリズムの深化により、中国など新興国が経済大国として台頭する一方で、先進国では格差が拡大」。

すっかり聞きなれたテーゼだが、これは数理モデル「ストルパー=サミュエルソン定理」により説明される。エッセンスとしては、

「各国は、その国に豊富に存在する生産要素を多く使う産業に優位性を持つ」

というものだ。

・グローバリズムが意味するもの

一般的に、中国のような発展途上国の場合は労働量が豊富で安いから労働集約産業(設備投資にお金がかからず、人件費のコストカットが重要な産業=軽工業や組み立て加工業)、一方日本のような先進国では、資本集約的産業(設備投資にお金がかかる産業=重工業や化学工業、ハイテク製品)にそれぞれ強みを持つ。

【軽工業品と重工業品の例】

出典:東京書籍ホームページ

そして貿易が自由化(グローバル化)され拡大されると、その「強み」がさらに強調されることになる。なぜなら貿易というものは、各国が強みを持つものを輸出しあうものだからだ。

すなわち、発展途上国では軽工業など労働集約的産業が、一方で先進国では重工業など資本集約的産業の輸出がそれぞれ増え、生産量が増大し需要が高まる。加えて発展途上国からの輸入品が国内に入ってくることで、先進国の労働集約的産業(軽工業)は衰退する。

時給100円でジーンズや家具を作る中国企業に、時給800円でそれらを作る日本企業が負けるのは、どうしても仕方ない。21世紀になって、日本の軽工業を支えていた地方の町工場が軒並み姿を消したことは、良く知られたものだろう。

なお確認として、資本集約的産業とは基本的に大卒者、一方で労働集約的産業とは非大卒者が担うものだ。

結果、中国などでは労働集約的産業の需要が高まることで、非大卒者への需要が増えこれらの人びとの収入が増加、国内全体で格差が縮小する。

その一方で、先進国では大卒者への需要増と非大卒者への需要低下が起き、格差が拡大する。労働賃金の低い、中国で作れるモノは、中国製品の価格に世界中で近づいていく一方で、それらの生産に携わる人の賃金も、中国のそれに近づいていってしまう。

【ポイント】

・中国など発展途上国:

軽工業に強み(Made in China)⇒貿易で非高学歴者(非大卒者)への需要が高まる➾グローバル化で国内の格差が縮まる

・日本など先進国:

重工業に強み➾貿易で非高学歴者(非大卒者)への需要が高まる➾グローバル化で国内の格差が広がる

グローバリズムは先進国では「格差拡大」を、発展途上国では「格差縮小」と「貧困者減少」をもたらす

ここで起きているのは「要素価格の均等化」、すなわち、一見したところでは貿易できない賃金のようなものでさえ、国際価格に均等化していくというものだ。これをしてマルクス主義者などは、「底辺への競争」などと言うかもしれない。

が、そのフレーズは半分正しくて半分間違っている。なぜならグローバル化の結果、多くの発展途上国では貧困者(絶対的貧困者)が大幅に減少したからだ。

世界銀行のデータは、具体的にそれを物語る。

・主な途上国の絶対的貧困者数の比較(単位:100万人)

| 貧困者数 | ||

| 1990年前後 | 2013年前後 | |

| 東アジア | 789.8 | 73.17 |

| インドネシア | 100(1990) | 20.01(2014) |

| 中国 | 683.2 | 18.5(2014) |

| タイ | 6.6 | 0.1(2010) |

| 南アジア | 591.8 | 311.0 |

| バングラデシュ | 68.5 | 24.1(2016) |

| パキスタン | 74.4 | 11.3(2013) |

| インド | 448.9 | 275.6(2011) |

| アフリカ | 107.6 | 95.9 |

| エチオピア | 34.5 | 26.0(2011) |

| ナイジェリア | 63.4 | 78.5(2014) |

| ケニア | 9.6 | 15.4(2005) |

| 南アメリカ | 29.0 | 13.6 |

| ペルー | 3.0 | 1.4(2010) |

| ブラジル | 25.8 | 11.9(2009) |

| アルゼンチン | 0.2 | 0.3(2014) |

出典:World Bank. World Development Indicators

(※おおよそほとんどの国で絶対的貧困者数が減少している。しかしナイジェリアでは貧困者数が例外的に増加していることがわかる。実は同国は発展に失敗した途上国の典型例として知られている。)

これまでも見てきたとおり、グローバル化の結果、先進国の非大卒者は地位の低下が起き、一方で発展途上国の非大卒者は地位の向上が起きた。そのため、発展途上国においては、グローバル化はむしろ格差縮小と貧困者の減少につながる。

・グローバル化で格差はこうなる

| 地域 | 格差のようす |

| 先進国 | 格差「拡大」 |

| 発展途上国 | 格差「縮小」 |

| 世界全体 | 格差「縮小」(先進国より発展途上国の人口のほうが多いから、発展途上国で格差が縮小すれば全体でも縮小となる) |

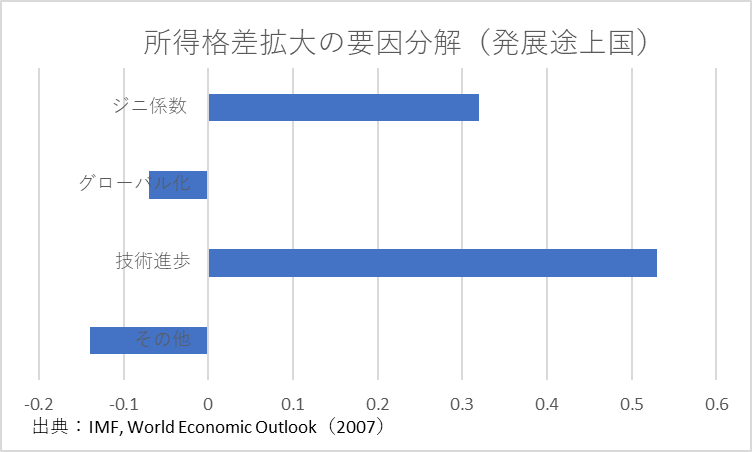

同様のことはIMFの研究からもわかる。IMFは1981年~2003年の51か国のデータを用いて、グローバル化、技術進歩、教育等が格差(ジニ係数)に与える影響についての計量分析を行った。

発展途上国に限って見ると、グローバル化はむしろ格差縮小につながっていることがわかる(-0.07)。

・所得格差拡大の要因分解(発展途上国)

| ジニ係数(所得格差) | 0.32 |

| グローバル化 | -0.07 |

| 技術進歩 | 0.53 |

| その他 | -0.14 |

だから、「資本主義体制のもとで支配=従属関係が構築され、先進国はますます富み、発展途上国はますます貧困に陥る」といった類のお話は、端的に言って間違っている。

これらの話の代表格としては、高校の歴史教科書にも載っている「従属理論」「世界システム理論」といったものがあるが、残念ながら間違っている。

・公害の輸出

だからと言って、グローバリズムが発展途上国にとって諸手を挙げて万々歳ということを述べたいのでは決してない。上記のメリットは、あくまでも経済的恩恵にすぎない。

代表的なデメリットとしては、「公害の輸出」があげられるし、同じ理屈で(NHK「BS世界のドキュメンタリー」でよくやっているような)児童労働など「人権に反した労働形態」も生じてしまう。

【関連】

グローバル化より格差拡大に影響大な「技術進歩」

ここで再度述べておきたいのは「グローバリズムは、先進国においては格差を拡大させる」ということだ。

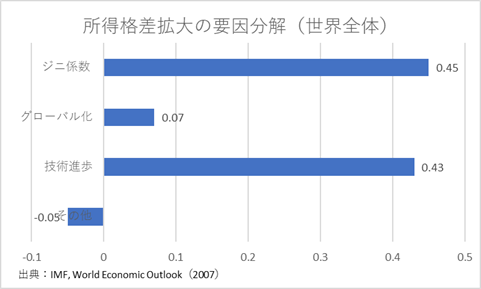

ただむしろ強調しておきたいのは、『グローバリズムよりむしろ「技術進歩」のほうが、格差拡大の要因としては大である』ということである。先述IMFの研究によれば、世界全体における格差拡大要因は次の通りとなる。

・所得格差拡大の要因分解(世界全体)

| ジニ係数 | 0.45 |

| グローバル化 | 0.07 |

| 技術進歩 | 0.43 |

| その他 | -0.05 |

・技術進歩による格差拡大、専門的には「偏向型技術進歩」による格差拡大の紹介ページ

・人間の認知能力のクセにより、実際より大げさにとらえられやすい「グローバル化」「移民」

とはいえ、この『グローバリズムよりむしろ技術進歩のほうが、格差拡大の要因として影響が大きい』ということは、直感的にはわかりにくい。

なぜなら最近数多の実証研究が示すところによれば、グローバル化や移民といった「外からくるもの」に対して、人間はバイアスがかった考えを持ちやすいからだ。

それゆえ、計量分析に基づかないで素朴にモノゴトを考えた場合、グローバリゼーションやグローバリズム、移民といったものが実際の姿より「巨悪」に見えてしまうのは、人間本性の面からして致し方ないところがある。さきほどの従属理論など良い例だ。

グローバル化時代に生き残るため、オバマ氏が人びとに勧めていたこと

それにしても、「グローバル化」や「技術進歩」など、格差を拡大させるさまざまな要素を知ることは、この不安定な時代を生き延びるための一つの指針を得ることができそうだ。

そういえばバラク・オバマ前大統領は、このグローバリゼーションと技術進歩の時代に生き残るために、労働者に対して「スキルと専門知識を持つこと」を勧めていた。オバマ氏は採用した教育政策といい、さすがによくわかっている感がある。

その「スキルと専門知識」が具体的に何を示すのかについては、おいおい考えていきたい。