日本の貧困の特徴と、格差が拡大する理由

日本の貧困や格差社会を考える上で、押さえておきたい「ポイント」をまとめて、そのうえで「格差が拡大している理由・背景」を紹介しています。

【更新履歴】

10/4:「母子家庭の母の年間平均収入は243万円(2015年)」

【日本の格差のポイント】

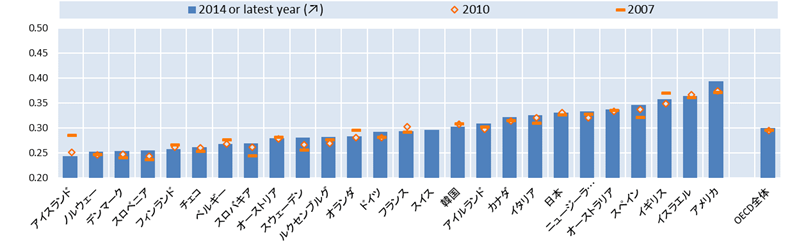

日本の所得格差は先進国内においても、大きなものとなっている

図:所得再分配後のジニ係数 (グラフ)

対象国はOECD内 先進国26か国

格差を示す指標として、最もよく使われる指標が「ジニ係数」。ジニ係数は所得や資産の偏りを示し、0(完全に平等)から1(完全に不平等)のあいだを採りますが、各国の比較が容易なため、頻繁に用いられる数値です。

このジニ係数をOECD各国、一人当たりGDPがほぼ同じ先進国内で比較したのが上図。

そてによれば、日本は所得再分配後のジニ係数が33%(2014年)。これはOECD平均(30.0%)より高く、上から5番目。先進国内で比較しても、日本は格差の大きい国だといえます。

所得再分配後のジニ係数 (表)

| 国名 | 2007 | 2010 | 2014または最新 |

| アイスランド | 0.289 | 0.253 | 0.244 |

| ノルウェー | 0.250 | 0.249 | 0.252 |

| デンマーク | 0.244 | 0.250 | 0.254 |

| スロベニア | 0.240 | 0.246 | 0.255 |

| フィンランド | 0.269 | 0.264 | 0.257 |

| チェコ | 0.257 | 0.262 | 0.262 |

| ベルギー | 0.280 | 0.270 | 0.268 |

| スロバキア | 0.247 | 0.263 | 0.269 |

| オーストリア | 0.285 | 0.280 | 0.280 |

| スウェーデン | 0.259 | 0.269 | 0.281 |

| ルクセンブルグ | 0.279 | 0.272 | 0.281 |

| オランダ | 0.298 | 0.283 | 0.283 |

| ドイツ | 0.285 | 0.283 | 0.292 |

| フランス | 0.295 | 0.305 | 0.294 |

| スイス | ー | ー | 0.295 |

| 韓国 | 0.312 | 0.310 | 0.302 |

| アイルランド | 0.305 | 0.300 | 0.309 |

| カナダ | 0.318 | 0.316 | 0.322 |

| イタリア | 0.313 | 0.323 | 0.325 |

| 日本 | 0.329 | 0.334 | 0.330 |

| ニュージーランド | 0.330 | 0.324 | 0.333 |

| オーストラリア | 0.338 | 0.336 | 0.337 |

| スペイン | 0.324 | 0.340 | 0.346 |

| イギリス | 0.373 | 0.351 | 0.358 |

| イスラエル | 0.365 | 0.369 | 0.365 |

| アメリカ | 0.374 | 0.376 | 0.394 |

| OECD全体 | 0.298 | 0.297 | 0.300 |

よりみち:世界全体において、どのような国・地域の格差が大きいか

なおさまざまな指標が示すところでは、世界各国の格差には次のような傾向がみられます。

| 国・地域 | 格差 |

| アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどアングロサクソン諸国 | 大 |

| イタリアなど南ヨーロッパ | 大 |

| 中国など社会主義国 | 大 |

| ロシアなど旧社会主義国 | 大 |

| 南ヨーロッパ | 小 |

| 中央ヨーロッパ | 小 |

| スウェーデンなど北欧 | 小 |

また社会学者エスピン=アンデルセンは、「福祉国家レジーム」という分類を行ないました。

これは「国家、家族、市場の形態が、国家の福祉における方向性(レジーム)を決定づける」とするもの。ここにおいては、「自由主義」「保守主義」「社会民主主義」の3つのレジームに分類されています。

よりみち:3つの福祉レジーム

| 類型 | 特徴 | 給付の対象者・性格 | 格差 |

| 自由主義レジーム(アングロサクソン、米英) | 市場の存在がデカい。国家の役割は小さい | 生活が困っている人にだけ与える「選別主義」 | 大 |

| 保守主義レジーム(ドイツ、フランスなど大陸ヨーロッパ) | 家族の役割が大 (キリスト教に基づく家族主義) | 高齢世代向け給付が多い。

社会保険は普遍主義。公的扶助は選別主義 |

中 |

| 社会民主主義レジーム(スウェーデンなど北欧) | 国家の役割が大 | 全ての世代ともに充実。普遍主義 | 小 |

平成24年度厚生労働白書より引用

・エスピン・アンデルセンに対しては、「話が雑」との批判も

ただしエスピン・アンデルセンの話は、まともに統計解析を行ったゆえの結論ではない(要するにエビデンスベーストの話ではない)ため、「分類が雑」「話が雑」といった批判が寄せられている。

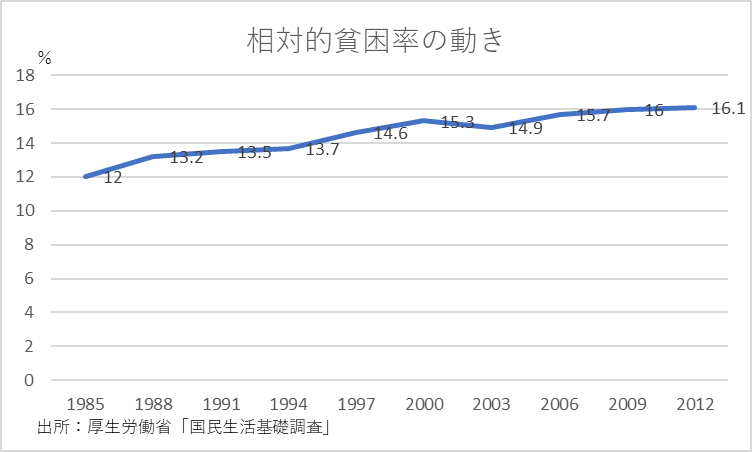

相対的貧困率は年々上昇している

「相対的貧困」と「相対的貧困者」、「相対的貧困率」の違い

相対的貧困…等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根※1で割ったもの)以下の収入額にあること。具体的には122万円以下。ほかの人との「お金を持っている具合」を示す指標となるため、所得格差を示す指標として、たびたび用いられる

相対的貧困者…相対的貧困の状態にある人(世帯員)のこと

相対的貧困率・・・その国において、大多数のひとよりも貧しい人の占める率。具体的には、収入122万円以下の人びとの全人口占有率。

図2.相対的貧困率の動き

・「相対的貧困」の読み方/捉え方のポイント

相対的貧困率については、一見緩やかな上昇傾向が続いているように見えます。

しかしながら、相対的貧困というものは名前の通り、あくまでも「相対的」なものであり、等価可処分所得の中央値次第でその基準が変更される点の注意が必要です。

具体的には、1997年においては貧困線(=等価可処分所得の中央値の半分の額)は149万円でした。一方、2012年にはその額は122万円。

要するに、仮に1997年の基準に照らすとなると、2012年における相対的貧困はかなり上昇するものとなります。

New➾母子家庭の母の年間平均収入は243万円(2015年)

New➾日本国内において、母子世帯数は123.2万世帯。日本の総世帯数は5340万世帯なので、全体の2.3%が母子家庭となります。

厚生労働省の調査によれば、平成27年の母子世帯の母自身の平均年間収入は 243万円で、母子家庭全体の平均年間収入は348万円。

児童のいる世帯を100とした場合の平均収入は49.2となっており、母子世帯における生活の大変さがうかがわれます。

大人が一人のみの家庭では、50%以上が貧困状態にある

「大人が一人のみの家庭」・・・名称からシングルマザーやシングルファーザーの家庭を想像しがちであるが、実際はそれらに加え18歳以上の兄弟との同居家庭や祖父母のどちらかとの同居家庭も含む

図3.大人が一人のみの家庭(子どもあり)の貧困率

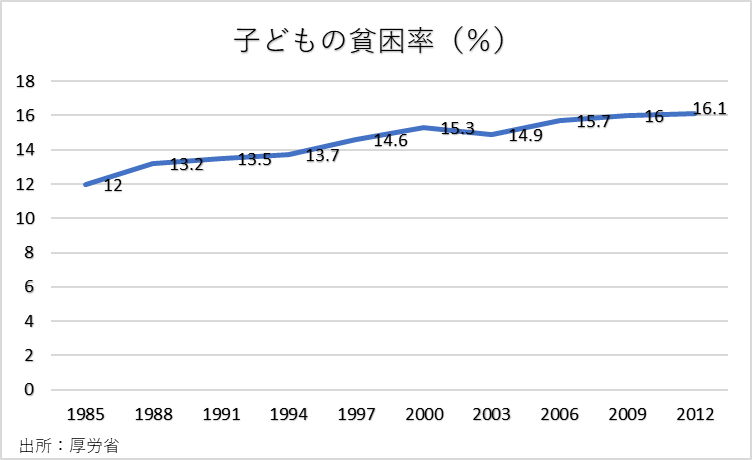

6人に一人の子どもが貧困にある(子どもの貧困率は16%を超えている)

「子どもの貧困率」・・・子ども(17歳以下の者)全体に占める、等価可処分所得が貧困線に満たない子どもの割合

図4.子どもの貧困率

格差の拡大は80年代から見られたが、2000年代以後特にそれが顕著となっている

後日詳しく記入予定

戦前において、日本は超格差社会だった

戦前の日本=地主が支配する封建制社会(後日詳しく記入予定)。

日本は世界的に見ても男女の賃金格差がひどい

・世界的に見て男女の賃金格差に隔たりがある国・地域

基本的に女性差別がひどい国が多い

東アジア(日本・韓国・中国など儒教社会)

中東(女性参政権がない)

儒教社会において女性差別が激しいことは、魯迅が『阿Q正伝』『狂人日記』において揶揄していることからもわかります。

例えば三国志において、次のようなエピソードがありました。

ある日劉備玄徳が部下・劉安の家を訪ねるも、劉安は貧しいがゆえに家に食料が無かったため、代わりに妻子を殺して調理。妻子は尊敬する劉備玄徳のためならと、喜んで身を捧げました。母子の献身的な姿にいたく感動した玄徳。美味しくいただきましたとさ、めでたしめでたし。

こんな話が少し前まで(20世紀初頭まで)中国では広く受け入れられていたわけで、そのような中国ないし儒教社会に対し魯迅は憤慨したわけです。

【格差が拡大する理由・背景】

New➾先進国で格差が拡大する5つの理由

多くの実証研究が示すところでは、先進国において格差が拡大する理由としては次の5つがあげられる。

①:グローバル化仮説・・・貿易の自由化が進み、未熟練労働者(誰でもできる仕事についている人)を集約的に雇用して生産する工業製品の輸入が増加した結果、未熟練労働者の需要が低下した。

②:低学歴者増大仮説・・・例えばアメリカでは教育の質の低下や、移民労働者の流入増大により、高学歴者の比率が80年代に入って低下。そのため、高学歴者の供給が低下し、低学歴者の供給が増えた。

③:技能偏向的技術進歩仮説・・・IT化などにより、高学歴者をより多く必要とする技術進歩が生じ、高学歴者に対する需要が増加。

例えばアメリカではSTEM(理系)分野の学生への需要が増大し、石油化学専攻で初任給が9万7000ドル、コンピュータエンジニアで7万ドル、ほか科学で6万4700ドルとなる(WSJの調査より)。

④:労働組合組織率低下仮説・・・伝統的に賃金の平等化を目的としてきた労働組合。だが組織率がここ近年になって急激に低下。結果、賃金格差が拡大した。

⑤:最低賃金低下仮説・・・最低賃金率がインフレ率ほど引き上げられなかったため、実質的に賃金が低下し低所得層が増加。

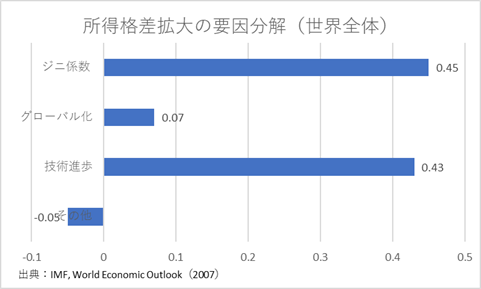

このうち、特に原因として大きいのが「③:技能偏向的技術進歩仮説」、次いで、「①:グローバル化」。

人間は外的なものを排除しようとする認知機構の歪みがあるため、グローバル化や貿易を実際より過大評価する傾向がある(同じ理屈から、移民も嫌われやすい)。

所得格差の要因分解(世界全体)

【関連】