【書評】吉原『人口減少社会の土地問題』。日本で空き家が増える理由を、比較法の観点からわかりやすく解説

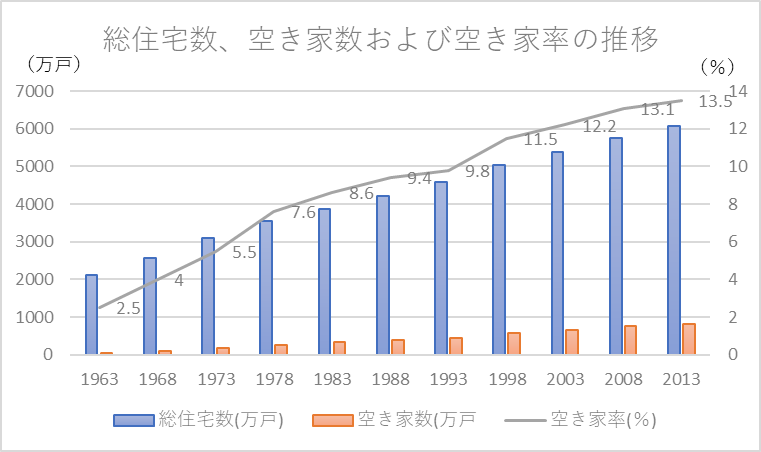

近年取りざたされている「日本の空き家増加問題」。

野村総研の予測では、現在の推移のまま空き家が増加した場合、2033年には全住宅数に占める空き家の率が約30%にもなるそうです。

そんな日本で増えつつある空き家件数について、本書は他国との土地法制度の比較を手がかりに、わかりやすくその背景を解説してくれています。

【本の目次】

第1章 「誰の土地かわからない」――なぜいま土地問題なのか

・空き家問題の根源――森林・農村から都市へ

・なぜ管理を、権利を放置するのか

・法の死角――あいまいな管轄、面倒な手続き

・下落する土地の価値――少子・高齢化、相続の増加

第2章 日本全土への拡大――全国888自治体の調査は何を語るか

・死亡者課税による”回避”――災害とは無関係の現実

・相続未登記、相続放棄の増加――土地に対する意識の変化

・行政の解決断念――費用対効果が見込めない

第3章 なぜ「所有者不明化」が起きるのか

・地籍調査、不動産登記制度の限界

・強い所有権と「土地神話」の呪縛――人口増時代の”遺物”

・先進諸外国から遅れた現実――仏、独、韓国、台湾との比較

第4章 解決の糸口はあるのか――人口減少時代の土地のあり方

・相続時の拡大を防げるか――難しい法改正と義務化

・土地の希望者を探せるか――管理・権利の放置対策

・「過少利用」の見直しを――新しい土地継承のあり方

あとがき

【内容】

・空き家増加の背景➾日本の私有地の約20%で、所有者が分からないため

日本では持ち主の居所や生死が判明しない土地の「所有者不明化」が増えている。結果、誰のものかわからない住宅が放置され、空き家が増加。

・所有者不明の土地が増える背景

①:登記が義務化されていない

土地所有者が死亡すると、子らが相続の登記を行うことになるが、この登記は義務ではない。

②:少子化

また少子化のため、そもそもにおいて相続する人が減少している。

③:土地の関する法の「対抗要件」の弱点

日本では、土地に関する法はフランスの影響のもと「対抗要件」の発想においてつくられた。これはドイツ流の「成立要件」とは異なり、これを欠いても事実または法律関係の成立は妨げられないため、どうしても登記をする人が増えにくい。結果、所有者不明の土地が増える。

・日本の「強い土地所有権」も影響

①:土地の売買制限がない

日本の土地は売買制限がない。同意さえあれば、土地を自由に売ってよい。

②:土地利用の規制が緩い

加えて土地利用に関しても規制が緩い。

・フランスでは土地の所有者不明問題は起きていない

日本での土地所有権の強さの背景には土地=有利な資産という「土地神話」がある。

加えて、上記「対抗要件」の発想が重なって所有者不明の問題が起きているが、同じく対抗要件に基づいた土地法を持つフランスでは、制度上の整備が進んでいるため、土地の所有者不明問題は起きていない。

・所有者がわからない土地は、農地や森林にも数多くある

農地や森林では特に資産価値の低い土地が住宅より多く、登記のコストがかかる。

そのため、今後、未登記の土地(=所有者不明)の土地は増えていくものと考えられる。

・日本では土地の基本情報がバラバラに管理されることによる不都合が生じている

また日本では、土地が不動産登記簿、固定資産課税台帳、売買届、農地台帳など目的別に管理されている。

結果、課税の際に不都合が生じ、アンケート結果でも自治体の約63%において問題が生じているとの回答が寄せられた。

・著者による解決の提案

基本的にこの問題に対しての特効薬はないが、それでもいくつかの解決の糸口はある、とされている

改善案の例

①:相続時の登記税の改善

②:所有者不明土地の再利用を促す法整備

③:所有者が分からない土地の受け皿づくり

例えば、アメリカでは空き家・空き地・放棄地、税滞納差押物件などを利用可能な物件に転換することを目的とする政府機関「ランドバンク」がある

④:土地情報の集約化

おすすめ度合い

7/10点

馴染みのない「比較法」の観点から、この問題についてわかりやすく説明してくれています・